29 мая по старому стилю

Календарь Лавры

Троицкая седмица. Сплошная. Поста нет

«Надобно остерегаться самоизвольно и самоусиленно искать желаемого устроения и утешения, а все делание приносить Господу в жертву совершенной преданности».

Состав службы дня

Икона Божией Матери ″Споручница грешных″

Икона Божией Матери ″Споручница грешных″ названа так по надписи, сохранившейся на иконе: ″Аз Споручница грешных к Моему Сыну...″.

Впервые этот образ прославился чудесами в Николаевском Одрине мужском монастыре Орловской губернии в середине 19-го столетия. Древняя икона Богоматери ″Споручница грешных″ из-за ветхости своей не пользовалась должным почитанием и стояла в старой часовне у монастырских ворот. Но в 1843 г. многим жителям в сновидениях было открыто, что икона эта наделена, по Божьему Промыслу, чудотворной силой. Икону торжественно перенесли в церковь. К ней начали стекаться верующие и просить о врачевании своих печалей и болезней. Первым получил исцеление расслабленный мальчик, мать которого горячо молилась перед этой святыней. Особенно прославилась икона во время эпидемии холеры, когда многих смертельно больных, с верою к ней притекающих, она возвратила к жизни. В 1848 г. усердием москвича Димитрия Бонческула был сделан список с этого чудотворного образа и помещен в его доме. Вскоре он прославился истечением целительного мира, давшего многим выздоровление от тяжких болезней. Этот чудотворный список перенесли в храм святителя Николая в Хамовниках, в котором был устроен тогда же придел в честь иконы Божией Матери ″Споручница грешных″. Считается, что та самая икона (оригинал), прославившаяся в 1843 г., находится в настоящее время в Одрино-Николаевском мужском монастыре.

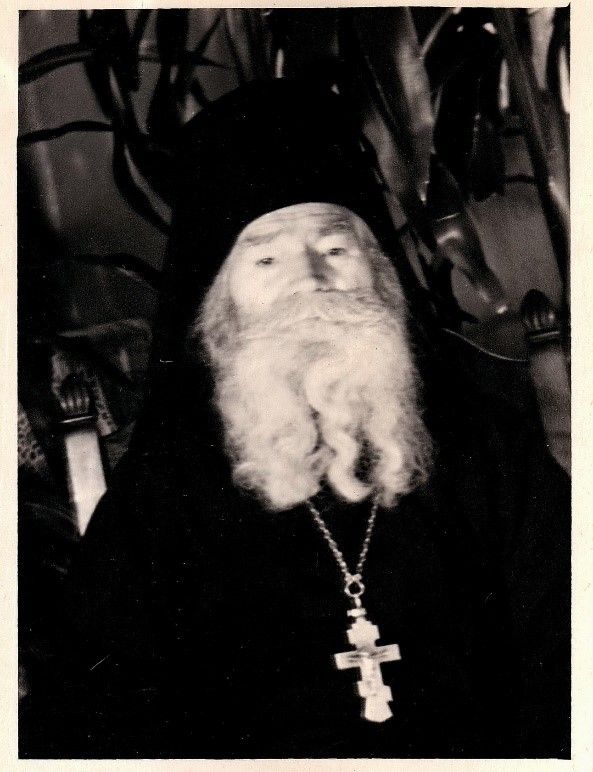

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский, Крымский

Святой угодник Божий Лука, просиявший в сонме святых Церкви Христовой как исповедник, явил в своем лице образ доброго пастыря, исцеляющего недуги как душевные, так и телесные, показал пример сочетания служения архипастыря и врача. Его богословские трактаты пробуждают веру и убеждают сомневающихся в истинности бытия Божия, опровергая различные псевдонаучные теории. Свои подвигом святитель показал, что есть ″несение креста Христова″.

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в Керчи 27 апреля 1877 г. Окончив гимназию, по размышлении о выборе жизненного пути решил, что обязан заниматься только тем, что ″полезно для страдающих людей″, выбрал медицину. По окончании университета будущий святитель занимался медицинской практикой и научными исследованиями. В 1920-х гг. он работал хирургом в Ташкенте, активно участвуя и в церковной жизни, посещая заседания церковного братства. Слова епископа Ташкентского Иннокентия: ″Доктор, вам надо быть священником″ были восприняты как Божий призыв. После трехлетнего служения в сане иерея отец Валентин принимает монашеский постриг с именем апостола, евангелиста и врача Луки, и 30 мая 1923 г. иеромонах Лука был тайно хиротонисан во епископа. С этого времен начинается крестный путь Владыки как исповедника. Многочисленные аресты, пытки и ссылки не ослабили ревность Святителя в исполнении архипастырского долга и служении людям в качестве врача.

С 1946 по 1961 гг. Владыка Лука был правящим архииереем Крымской епархии. Скончался Преосвященнейший Лука 11 июня 1961 г., в День Всех святых, в земле Российской просиявших.

Кроме того в Православии поминают святых, но в Лавре служба им не совершается:

Преподобномученица Феодосия Константинопольская, дева

Преподобномученица Феодосия жила в VIII в. Она родилась по усердной молитве родителей и после их смерти воспитывалась в константинопольском женском монастыре в честь святой мученицы Анастасии. Святая Феодосия приняла постриг в женской обители после того, как раздала бедным оставшееся от родителей имущество. Часть денег употребила на написание икон Спасителя, Божией Матери и мученицы Анастасии. Когда воцарился Лев Исавр, жестокий гонитель иконопочитателей, он издал приказ повсеместно уничтожить святые иконы. В Константинополе существовали тогда ворота, называвшиеся ″медными″, а над ними уже более 400 лет находился медный образ Спасителя. В 730 г. лжепатриарх-иконоборец Анастасий приказал снять образ. Православный народ, во главе которого была преподобномученица Феодосия с другими инокинями, бросился на защиту иконы и опрокинул лестницу вместе с воином, исполнявшим приказ. Лжепатриарх Анастасий, боясь, что волнения усилятся, известил о случившемся императора. По приказу последнего воины перебили всех инокинь, а преподобномученицу Феодосию как самую ревностную защитницу икон заключили в темницу. В течение недели ей каждый день наносили по сто ударов, а на восьмой день повели вдоль города, жестоко избивая по пути. Один из воинов начал бить мученицу и нанес ей смертельную рану, от которой мученица тотчас скончалась. Тело святой преподобномученицы, брошенное на землю, было с благоговением погребено христианами в монастыре Диокритис в Константинополе. Место погребения преподобномученицы Феодосии прославилось многочисленными исцелениями больных.

Братия Лавры, почившая в этот день:

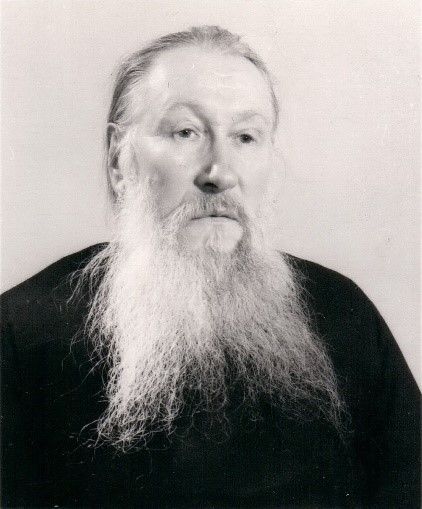

11 июня 2020 года исполнилось 30 лет со дня преставления одного из старейших насельников и одаренных иконописцев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, немало сделавшего в деле реставрации лаврской живописи и иконописи.

Архимандрит Николай (в миру – Александр Николаевич Самсонов) родился 18 мая 1912 года в с. Березово Рязанской губернии. Происходил он из бедной крестьянской семьи, поэтому получил лишь начальное образование в объеме трех классов. С ранних лет Александр был вынужден встать на самостоятельный трудовой путь, окончив художественную студию. Потом работал стекольщиком на одном из московских заводов. Отдав около 39 лет избранной с юных лет специальности, он решает вторую половину своей жизни посвятить служению Церкви.

Возможно, при одном из посещений Троицкой обители Александром Николаевичем и произошла его встреча с будущим архиепископом Сергием (Голубцовым), тогда еще архимандритом. Затем у них завязалось и более глубокое знакомство на профессиональной и духовной основе. Это не могло укрыться от зоркого ока светских властей. В своем отчете за 1955 год уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви по Московской области А. А. Трушин писал, что Самсонова «завербовал» в Лавру не кто иной, как лаврский художник-реставратор архимандрит Сергий.

В апреле 1951 года Александр Самсонов был принят в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру послушником, а через год пострижен в монахи с именем Николай, в честь святителя Николая Чудотворца. Будущему архимандриту пришлось выполнять самые разные послушания: он пилил дрова, чистил снег с крыш, был ризничим, а также занимался ремонтом братских кельй.

10 января 1953 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексией I совершает хиротонию монаха Николая в сан иеродиакона, а 1 февраля того же года митрополит Варфоломей рукополагает его в сан иеромонаха. Проходит еще некоторое время и отцу Николаю поручают заняться иконописью и реставрацией. Можно только догадываться с какой радостью он взялся за то, к чему неосознанно стремился с детских лет. Иконы его письма (к сожалению, они не все зарегистрированы) есть в ряде лаврских храмов, главным образом, в Михеевском и Предтеченском. Последние годы он долгое время был смотрителем Троицкого собора, где почивают мощи преподобного Сергия и где сосредоточены наиболее древние иконы монастыря.

Весь облик отца Николая, его сдержанный характер говорили о серьезной, глубокой духовной жизни истинного монаха. Таким он и остался в памяти всех знавших его. 11 июня 1990 года, в праздник иконы Божией Матери «Споручница грешных», старец преставился ко Господу. Лаврской братией был совершен соборный чин отпевания почившего. Батюшку погребли в левом углу Старого кладбища Сергиева Посада на Северном поселке.

Иеромонах Иаков (в миру – Поликарп Андреевич Мартыненко) родился в 23 февраля 1873 года на хуторе Мартыновка Оболенского уезда Полтавской области, в крестьянской семье. Окончил три класса церковно-приходской школы. Достигнув совершеннолетия, он выучился на портного и работал по профессии на разных предприятиях Одессы, Петрограда и Москвы.

В 1916-1917 годах проходил военную службу в армии ратником ополчения 2-го разряда – нестроевой рядовой. Вернувшись в родное село, Поликарп Мартыненко занимался домашним хозяйством, потом работал парикмахером в артелях Краснопресненского и Куйбышевского районов Москвы, парфюмером, а также портным кустарем-одиночкой.

9 апреля 1949 года Поликарп Андреевич принят послушником в Лавру, 1 марта того же года зачислен в братию монастыря, в следующем году пострижен в мантию. В монастыре он нес различные послушания: портного, сторожа у Святых ворот, пономаря Троицкого собора, привратника, дежурного в приемной Патриархии и блюстителя Патриарших покоев.

В 1951 году архимандритом Иоанном (Разумовым) послушник Поликарп Мартыненко бы пострижен в рясофор и им же 11 апреля того же года пострижен в монашество с именем Иаков, в честь преподобного Иакова Железноборовского. В следующем, 1952 году, 24 декабря, в трапезной церкви Троице-Сергиевой Лавры архиепископом Херсонским и Одесским Никоном монах Иаков был рукоположен во иеродиакона, а 22 ноября 1954 года епископом Иоанном – хиротонисан в сан иеромонаха. Нес послушания служителя череды и певчего.

За время своего пребывания в Лавре отец Иаков проявил себя в добросовестном исполнении всех возлагаемых на него послушаний. Выполняя обязанности смотрителя Патриарших покоев, он со вниманием и бережностью относился к предметам убранства, непрестанным уходом сохраняя в чистоте церковное достояние. В молитве проявлял должное усердие, с благоговением и пунктуальностью посещал богослужения.

По словам знавших батюшку, отец Иаков вел подвижническую жизнь. Сохранился документ, повествующий о его высокой аскезе. Это прошение о пострижении в схимнический образ, написанное им незадолго до своей кончины на имя наместника Лавры архимандрита Пимена (Извекова), впоследствии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси: «Прошу Вас благословить мне принять схиму. У меня все есть, так как я уже шесть лет приготовляюсь. Я постничаю среду и пяток ничего не ем, и даже воды не пью». Отец Иаков скоропостижно скончался в возрасте 93 лет 11 июня 1966 года.